【親の相続に備える】 知っておきたい「法定相続分」と相続人が複数いる場合のトラブル回避術

2025/11/14

こんにちは、東京都中央区日本橋にて在留資格と遺言・相続手続きを専門で扱っている行政書士 加治屋事務所です。

「相続」はいつか必ず訪れるものですが、いざその時を迎えると、故人を悼む間もなく、遺産分割や手続きに追われてしまうのが実情です。特に相続人が複数いる場合、遺産の分け方をめぐる意見の衝突から、家族間の深刻なトラブルに発展することも少なくありません。

本記事では、相続の基本的なルールである「法定相続分」の概要と、親の相続で家族が揉めないために、生前からできるトラブル回避術について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。

1. 相続の基本ルール:「法定相続分」とは何か?

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の遺産に対する相続割合のことです。遺言書がない場合や、遺言書の内容について相続人全員が合意しなかった場合などに、遺産分割の目安となります。

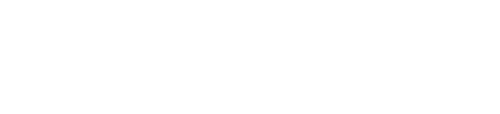

1-1. 法定相続人の順位

法定相続人には順位があり、常に相続人となる配偶者を除き、順位が高い人がいる場合、低い順位の人は相続人にはなれません。

-

第1順位: 亡くなった人の子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属が代襲相続します)

-

第2順位: 亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属(第1順位がいない場合)

-

第3順位: 亡くなった人の兄弟姉妹(第1順位、第2順位がいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続しますが、代襲は1代限りです)

1-2. 法定相続分の割合

相続人の組み合わせによって、法定相続分は以下のように決まっています。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子(第1順位) | 直系尊属(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― |

| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | ― | 1/3 | ― |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ― | ― | 1/4 |

| 子のみ | ― | すべて | ― | ― |

| 配偶者のみ | すべて | ― | ― | ― |

【ポイント】

子や兄弟姉妹など、同順位の相続人が複数いる場合は、上記の全体に対する相続分を人数で均等に分割します。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつとなります。

2. 相続人が複数いる場合のトラブルが発生する原因

法定相続分はあくまで目安であり、実際の遺産分割は相続人全員による遺産分割協議で決定します。しかし、この話し合いが原因でトラブルになるケースが後を絶ちません。

主なトラブルの原因は以下の通りです。

2-1. 分割しにくい財産(不動産)の存在

実家などの不動産は、現金のように簡単に分割できません。

-

「長男が自宅を継ぐべきだ」

-

「住まないのだから売却して現金を分けるべきだ」

といった主張が対立し、不動産を共有名義にしてしまうと、将来的な売却や活用の際に、共有者全員の同意が必要になり、さらに複雑なトラブルの火種になります。

2-2. 相続財産の不透明さ

親が自身の財産(銀行口座、不動産、借金など)の全体像を家族に伝えていない場合、「財産の隠しがあるのではないか」「特定の兄弟だけが親から生前にお金をもらっていたのではないか(特別受益)」といった疑念が生じ、不信感から協議が難航します。

2-3. 相続人同士の感情的な対立

法定相続分はあくまで法律上の割合です。親の介護に貢献した者(寄与分)や、生前の親との関係性など、感情的な要素が絡むことで、法定相続分通りの分割では納得できないという状況が生まれやすくなります。

3. トラブルを回避するための生前対策

親の相続で家族が揉めないようにするためには、親御様が元気なうちから、将来の遺産分割の方針を明確にしておくことが最も有効な対策です。

対策1:親に「遺言書」を作成してもらう(最も重要)

遺言書は法定相続分に優先します。親御様の意思を明確に残しておくことで、遺産分割協議をスキップし、遺産の分け方をスムーズに決定できます。

-

誰に、どの財産を、どの割合で相続させるかを具体的に指定することで、相続人同士の話し合いの余地を極力減らすことができます。

-

特に分割しにくい不動産については、「長男に単独で相続させる」など、単独名義になるように指定することがトラブル回避に繋がります。

-

後の無効を避けるためにも、公正証書遺言での作成を強くお勧めします。

対策2:財産の全体像を「財産目録」で共有する

親御様のすべての財産(不動産、預貯金、有価証券、借金など)をリスト化した財産目録を作成し、相続人となる予定の家族がその全容を把握できるようにします。

-

財産の全容が明らかになることで、不信感を抱く要素を排除できます。

-

遺言書作成の際にも、財産目録は必須の情報となります。

対策3:家族で事前にコミュニケーションをとる

親御様が元気なうちに、家族が一堂に会し、親御様の希望や考え方を共有する機会を設けましょう。

-

「実家は長男に継いでほしいが、その代わり他の兄弟には現金を多く分ける」など、親の分割意思の背景を理解してもらうことで、相続発生後の納得感が高まります。

-

コミュニケーションは、終活という名目で始めるなど、重くなりすぎないよう工夫すると良いでしょう。

まとめ

法定相続分は、あくまで遺産分割における「目安」です。この目安通りに進まないことが、相続トラブルの大きな原因となります。

親御様の相続で家族が揉めないようにするためには、遺言書を作成してもらい、分割しにくい財産の帰属を明確にすることが最も効果的です。特に親の介護や事業を手伝ってきたご家族がいる場合は、「寄与分」などで揉めないよう、生前の対策が必須です。

初回面談はオンラインにて一時間無料で実施しています。お気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------

行政書士 加治屋事務所

東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル3階

電話番号 : 03-4400-4392

FAX番号 : 03-6735-4393

東京で相続手続きを手厚く支援

----------------------------------------------------------------------